| 青柏祭の曳山祭り「鍜冶町でか山サイト」 ホーム | Home |

| 大地主神社の青柏祭にて奉納される曳山「でか山」のご紹介です | |||

| 【 ユネスコ無形文化遺産・国指定無形民族文化財 】 |  |

||

| 石川県七尾市 曳山祭事 「でか山」 | |||

| 大地主神社 青柏祭 曳山 「でか山」 五月三日夜~五日 |

||||||||

「令和七年度 青柏祭でか山 盛大に開催することが出来ました」

|

||||||||

能登七尾に柏の青葉が薫る五月 青柏祭(せいはくさい)にて高さ12メートル・重さ20トンの日本一巨大な山車 でか山が三台奉納されます 青柏祭は七尾市山王町 大地主神社(おおとこぬしじんじゃ・山王神社)の祭事で五月四日に本儀が執り行われ神事では柏の葉に神饌がもられます この神事は一千年以上の歴史があり曳山は約五百年以上前から奉納されており 曳山祭事は昭和58年に国の重要無形民俗文化財に指定されました また 平成28年には山・鉾・屋台行事としてユネスコ無形文化遺産にも登録されました 曳山は魚町・府中町・鍜冶町の三台で能登の素朴な風土を象徴するかのよう巨大で独特な形状をしており古くは鉾山と言われていたようですが昭和になると でかい山車から通称「でか山」と呼ばれ先人の知恵による運行方法で旧七尾市街地通りの町並をぎりぎりに怒涛のごとく勇壮に曳き廻されます |

||||||||

|

||||||||

| 【鍜冶町でか山サイト】 私設でか山広報、鍜冶町でか山をご紹介します | ||||||||

|

|

|

|

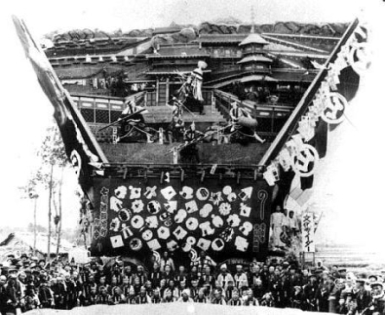

| 大地主神社境内にて 大正12年「め組の喧嘩場」 平成24年「め組の喧嘩 神明恵和合取組の場」 |

三町のでか山の一台 鍜冶町でか山の日程と日時・運行の仕方・各部署の役割・組建て・神事など画像と共にご案内いします このサイトは運営人の私もでか山に携わる一人として 鍜冶町でか山をご紹介できればと思い発信する私設でか山広報【鍜冶町でか山サイト】です ご覧の皆さんに能登半島七尾に受け継がれる巨大な山車 でか山をお伝えします 「鍜冶町でか山の由来」 でか山の起源は定かではありませんが神社の文献には五百年以上前から青柏祭に鉾を建てた山車 鉾山を奉納していることが図と共に記載されており これが起源と思われます 当時の山車の形状は今のでか山とは異なっていましたが 町の繁栄と共に大きくなり江戸時代には既に現在の形となり 明治時代には高さ十間にもなりましたが明治後期に電線などの関係で高さが制限され現在の大きさになりました 鍜冶町の町名は室町時代 能登國守護畠山氏の城下にて「かちや町」の町名があり鍛冶屋の町だったようで江戸時代には現在の鍜冶町に改められたようです また 町の路地には職人が多く集まった金屋町という町があり今でも「かない町」と呼ばれています 当時の鍛冶職人の意気込みから鍜冶町がでか山の奉納町になったと思います しかし 昭和後期には鍛冶屋も減り今では一軒も残っていませんが当時の職人気質が鍜冶町でか山に受け継がれ現在に至っています |

| 【 鍜 冶 町 で か 山 サ イ ト 】 メ ニ ュ ー | |||

鍜冶町でか山ホーム |

でか山祭禮日程 |

でか山の運行方法 |

でか山の組立て・車 |

でか山の飾り・鉾 |

でか山の木遣 |

でか山の紋・組織 |

青柏祭本儀 |

昔のでか山 |

記念集合写真 |

新着記事 以前の記事 |

サイトマップ・運営人 |

| 私設広報 【鍜冶町でか山サイト】 ©Copyright 2003 All Rights Reserved | |||

|

|

| 当サイト内、大地主神社・山王奉賛会ページはURL変更します 相互サイト開設しました https://sannou.tank.jp へどうぞ! |

|

https://seihakusai.sakura.ne.jp/ 大地主神社 青柏祭の曳山祭り「鍜冶町でか山サイト」